Ein Museum für die tonnenschweren Zeugen der Dampfzeit

Das Dampfzentrum Winterthur und die typischen Herausforderungen einer Industriekultursammlung

Von Kilian T. Elsasser, Museumsfabrik Göschenen

Bulletin 2/2025 – Patrimoine industriel, 17. Giugno 2025Von kleinen Dampfturbinen bis zur mächtigen Verbundmaschine warten in Winterthur wertvolle stationäre Dampfmaschinen auf eine solide Finanzierung zur Erhaltung, Vermittlung und den Betrieb dieser Zeugen aus den Anfängen der Industrie. Noch immer fehlt eine breit abgestützte Finanzierung.

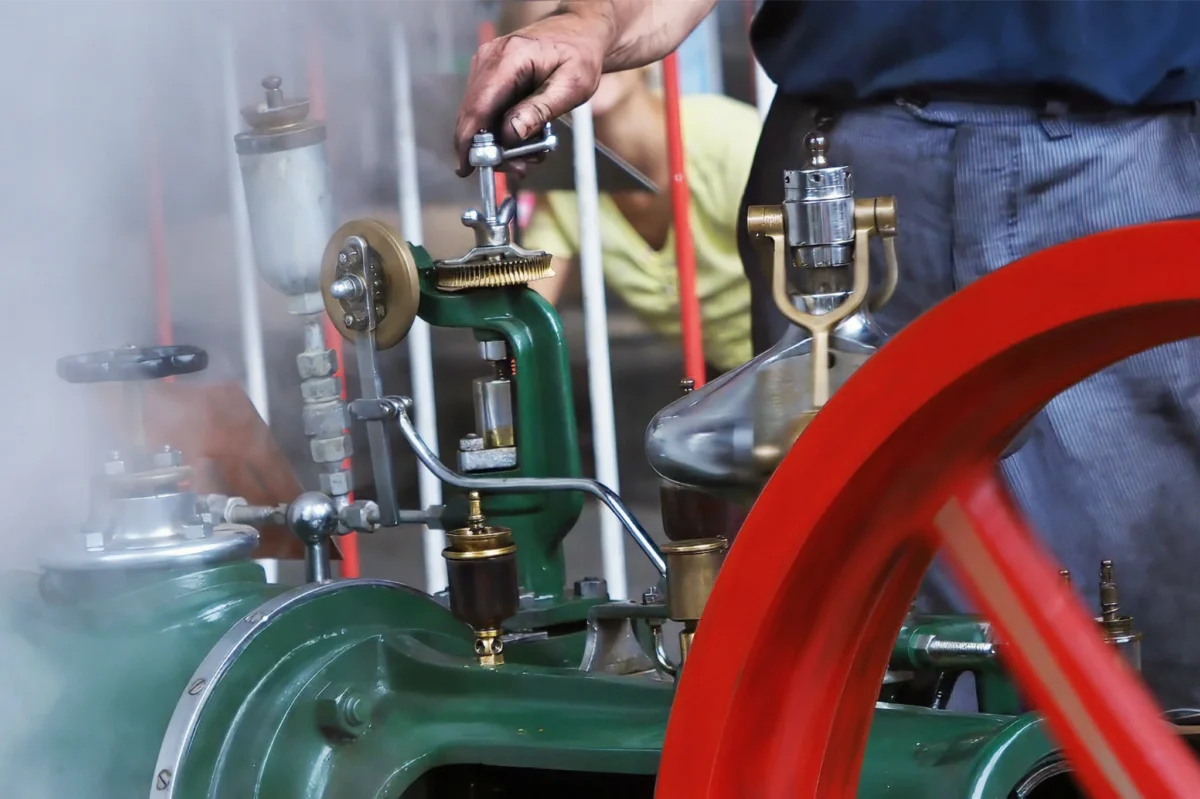

Dank dem Engagement des Dampfzentrums Winterthur und zuvor des Vereins Vaporama in Thun entstand eine Dampfmaschinensammlung von nationaler Bedeutung. Ein grosser Teil der Maschinen wurde in Winterthur von Firmen wie Sulzer oder SLM gefertigt. © Dampfzentrum Winterthur

In Winterthur verabschiedete sich vor dreissig Jahren das Technorama als Schauplatz und Museum der Industriegeschichte und wandelte sich zum erfolgreichen Science Center, das seine Industriekultur-Sammlung der Präsentation von physikalischen Phänomenen opferte. Dem Technorama als Industriemuseum hatte es an Unterstützung der Industrie und der öffentlichen Hand gefehlt. 2024 schien sich die Geschichte zu wiederholen: Die Stadt entschied, dass das Dampfzentrum Winterthur die nächsten vier Jahre keinen Betriebsbeitrag erhalten werde. Beim Dampfzentrum handelt es sich um eine einzigartige Sammlung stationärer Dampfmaschinen, die zum Teil in Winterthur hergestellt wurden und für die ein Museum etabliert werden soll. Langfristig sei aus Sicht der Stadt eine «Beteiligung mehrerer Partner sowohl der öffentlichen als auch der privaten Hand» zwingend. Dabei hätte die Stadt Winterthur «nur» zusichern müssen, dass sie das Dampfzentrum unterstützt, sofern sich weitere Partner beteiligen. Der Lotteriefonds des Kantons Zürich steht in den Startlöchern, und auch private Partner lassen sich finden.

Es scheint, als wolle Winterthur vom Image der Industrie- und Büezerstadt wegkommen, hin zur Bildungs- und Kulturstadt. So setzt sich das von der Stadt finanziell unterstützte Projekt «museum schaffen» des Historischen Museums zwar mit der Frage auseinander, wie das heutige Verständnis von Arbeit, Freizeit und Sinnbildung durch Arbeit entstanden ist, macht aber einen weiten Bogen um das Industriezeitalter und richtet sich nicht an ein breites Publikum. Dies ist umso erstaunlicher, da Winterthur wie kaum eine andere Stadt der Schweiz von der industriellen Arbeit geprägt ist und sich vielfältige Synergien mit dem Dampfzentrum ergeben würden.

Auch das Jubiläum des Technikums, aus dem die heutige ZHAW School of Engineering hervorging, zeigt, wie eng Industrialisierung und Bildung zusammenhängen. Ein modernes Museumskonzept beinhaltet immer auch eine Vermittlung für Schulen und für Studierende. Bei Schulen könnte man bei der Wirkung eines Dampfkochtopfs beginnen und die Rolle der Energie in der Vergangenheit und der Gegenwart thematisieren. Dazu würde auch die Förderung des Verständnisses von physikalischen Phänomenen gehören.

Vorgeschichte in Thun

Die Dampfmaschinensammlung hat eine lange Geschichte. Die 1982 in Thun gegründete Genossenschaft Vaporama setzte sich für das Sammeln und Aufarbeiten von Dampfmaschinen ein. Der Beginn dieser Arbeit war eng mit der Rettung des Thunersee-Dampfschiffs Blümlisalp verknüpft. Die Popularität und die erfolgreiche Restaurierung dieser Veteranin motivierte die Macher dazu, eine Dampfmaschinensammlung aufzubauen. Die Stadt Thun und Private investierten mehrere Millionen Franken. Resultat war eine wertvolle Sammlung mit einigen betriebsfähig restaurierten Dampfmaschinen. Nach der erfolglosen Suche eines Standorts und dem Scheitern der Genossenschaft bei der Schaffung eines tragfähigen Museumskonzepts stoppte die Stadt Thun ihre Unterstützung. Es hatte sich gezeigt, dass die Sammlung in Thun im luftleeren Raum stand und dass sich regional nicht der nötige Enthusiasmus entwickelte. Die Maschinen haben mit Thun wenig gemein und sind dort vor allem auf der Erfolgswelle «Blüemlere», wie die Berner Oberländer das Dampfschiff liebevoll nennen, geschwommen. Den Thunern ist zugute zu halten, dass sie der Nachwelt eine Sammlung erhalten haben, welcher der Bundesrat und die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege nationale Bedeutung zuerkennen.

Repräsentative Sammlung

Die Sammlung umfasst Objekte aus dem Zeitraum von 1859 bis 1960. Dampfmaschinen lieferten nicht nur Energie, ihre Verfügbarkeit machte den Standort der Fabriken auch unabhängig von einem Wasserlauf. Voraussetzung war, dass die Fabrikanlage von der Eisenbahn erschlossen war, um ausländische Kohle anzuliefern. In einem ersten Schritt trieben die Dampfmaschinen Transmissionsanlagen an, welche die produzierte Energie auf mehrere Maschinen übertrugen. In einem weiteren Schritt wurde mit Dampfmaschinen elektrischer Strom erzeugt, der die Motoren der Maschinen in den Fabrikhallen antrieb. Auch Tramgesellschaften setzten für die Stromproduktion oft Dampfmaschinen ein. Ein dritter Schritt war der Einsatz von Dampfturbinen, welche die Effizienz stark erhöhten.

In der einstigen Industriestadt Winterthur sind betriebsbereit restaurierte Dampfmaschinen versammelt, doch es fehlt eine solide finanzielle Grundlage für eine Zukunft des Dampfzentrums als Museum. © Dampfzentrum Winterthur

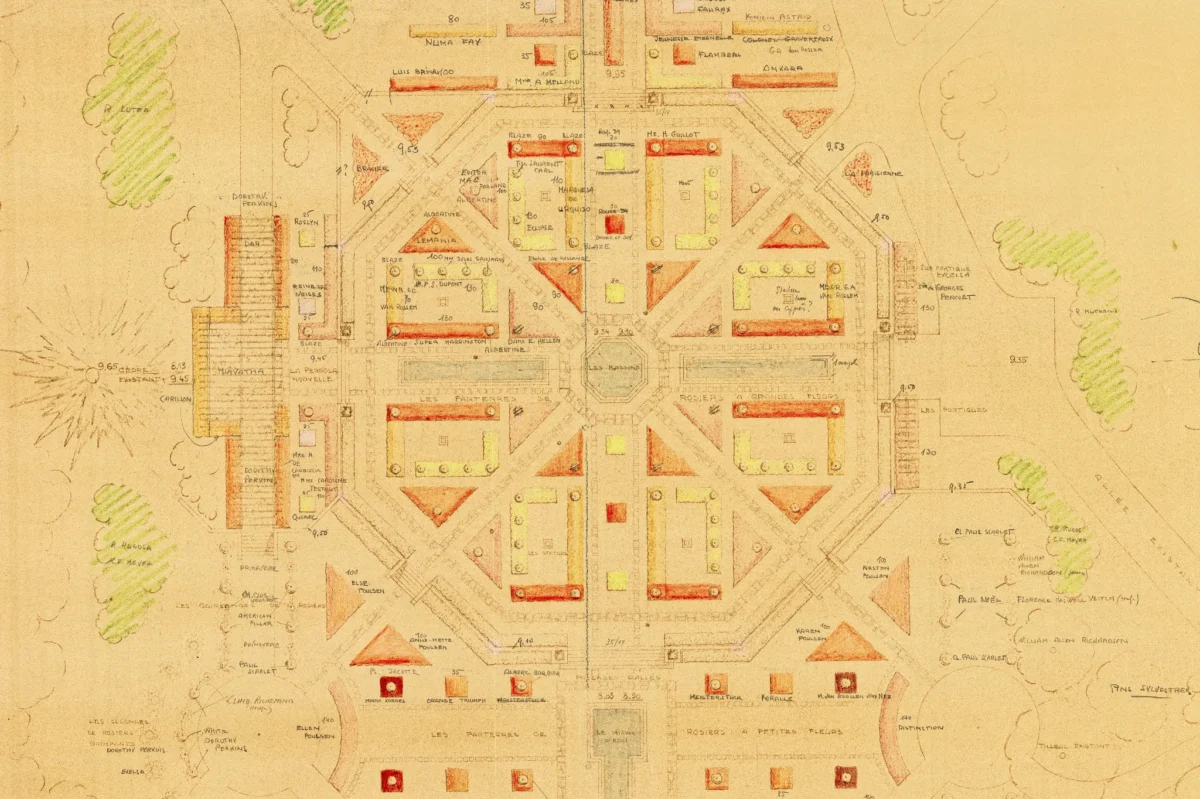

Die Dampfmaschinensammlung gibt einen repräsentativen Überblick über die Entwicklung der Verwendung von Dampfkraft. Mit 24 Exemplaren sind die Kolbendampfmaschinen am besten vertreten. Elf kleinere Dampfturbinen setzen die Geschichte der Wärmekraftmaschinen bis in die aktuelle Zeit fort. Fünf Dampfkessel, die mit Holz, Kohle, oder Öl angefeuert wurden, repräsentieren die Möglichkeit, mit Wasser als Medium zu heizen oder elektrischen Strom zu erzeugen. Die Umwandlung von Sekundärenergie in Nutzenergie für mechanische und elektrische Anwendung ist vor allem mit 24 Generatoren gut vertreten. Diese Maschinen wurden mehrheitlich in der Schweiz von den Firmen Sulzer, SLM, Escher Wyss, Alioth, MFO oder BBC entwickelt und gefertigt. Neben Maschinenteilen für die Kraftübertragung sind 20 Arbeitsmaschinen wie Pumpen, Kompressoren, eine Presse und ein grosser Dampfhammer vorhanden. Die Sammlung umfasst zusätzlich Modelle, Literatur und Fahrzeuge: drei Halblokomobile, eine Dampfwalze und originellerweise ein Eimerbaggerschiff. Mit der Dreizylinder-Verbundmaschine von 1888 besitzt das Dampfzentrum eine der bedeutendsten Maschinengruppen aus der Winterthurer Maschinenfabrik (SLM). Diese Maschine wurde als frühe, für die Zeit sehr leistungsfähige Verbundmaschine an jener Weltausstellung gezeigt, an der Frankreich 1889 seine wieder erstarkte wirtschaftliche und technische Bedeutung mit dem Eiffelturm und der grossen Maschinenhalle manifestierte.

2011 holte der Verein Dampfzentrum die Dampfmaschinensammlung mit grossem Aufwand «zurück» nach Winterthur. Die Initianten des Zentrums restaurierten mehrere Maschinen betriebsfähig. Sie machen die Sammlung regelmässig öffentlich zugänglich und empfangen jährlich rund 3000 Besucherinnen und Besucher. Die grosse Herausforderung für das Zentrum ist die Finanzierung der Hallenmiete, für die kaum Sponsoren gefunden werden können.

Grosse Sammlungsobjekte verursachen hohe Kosten für Ausstellungs- und Depotfläche. Vorläufiger Standort des Dampfzentrums auf dem Sulzer-Areal in Winterthur. © Dampfzentrum Winterthur

Diese Balancier-Dampfmaschine von 1859 diente als Grundwasserpumpe der Wasserwerke Berlin. Ab 1982 war sie im Technorama Winterthur ausgestellt. Nach einer Zwischenstation im Vaporama in Thun steht sie heute im Schaulager des Dampfzentrums Winterthur. Ein angebauter Elektromotor ermöglicht die Bewegungsdemonstration. © Dampfzentrum Winterthur

Nationale Bedeutung – lokale Verantwortung

Das Dampfzentrum selbst ist an der mangelnden Unterstützung nicht unschuldig. Die Konzentration auf die betriebsfähige Restaurierung möglichst aller Maschinen wäre nicht notwendig. Die heute schon betriebsfähigen Maschinen genügen, um das Publikum zu begeistern. Dem Dampfzentrum fehlt jedoch eine breite Verankerung, die über Dampfmaschinenfans hinaus reicht: Lokalpolitiker, die sich für das Zentrum einsetzen, Vertreterinnen und Vertreter des Bildungsbereichs, die Vermittlungsprojekte entwickeln, oder Fachleute der Denkmalpflege und Museumsspezialisten, die beratend und konservatorisch zur Seite stehen. Es fehlt an einer Anschubfinanzierung, die das Zentrum breit abgestützt aufstellen könnte.

Das Dampfzentrum thematisiert nicht nur eine Kerngeschichte Winterthurs, sondern der ganzen Schweiz und dürfte daher von der öffentlichen Hand nicht einfach ausgeklammert werden. Die finanzielle Unterstützung seitens der Stadt ist die Voraussetzung, um vom Kanton und vom Bund entsprechende Hilfe zu erhalten. Damit könnte mit einer breiteren Abstützung des Zentrums die Grundlage für ein nationales Kompetenzzentrum für die Erhaltung, die Vermittlung und den Betrieb historischer Dampfmaschinen gelegt werden. Helfen würde, wenn der Kanton Zürich und der Bund in ihrer Gesetzgebung auch den Schutz von mobilem Kulturgut vorsehen würden. Die Anerkennung in der Kulturbotschaft 2025–28 des Bundes, dass bei der Erhaltung von Industriekultur ein Nachholbedarf besteht, ist ein Lichtblick.