Ajouter de l’histoire à l’histoire

Un parcours urbain fait découvrir les « empreintes coloniales » de Neuchâtel

Par Matthieu Gillabert, professeur ordinaire en histoire contemporaine, Université de Fribourg, co-auteur avec Mélanie Huguenin-Virchaux du parcours « Neuchâtel, empreintes coloniales »

– Ajouter de l’histoire à l’histoire, 02. Dicembre 2024Suite aux controverses qui ont entouré la statue de David de Pury, la Ville de Neuchâtel a lancé plusieurs initiatives, dont un parcours pédagogique visant à éclairer le passé colonial et en partager les connaissances avec le grand public.

À suivre avec son smartphone, un parcours interactif retrace les liens de Neuchâtel avec l’esclavage et l’entreprise coloniale. Un poste marquant est la statue de David de Pury. © Keystone/Jean-Christophe Bott

Un an après le meurtre de George Floyd à Minneapolis fin mai 2020 et la réactivation planétaire du mouvement Black Lives Matter, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel transmet au Conseil général (législatif) un rapport intitulé « Marques mémorielles et réponse aux pétitions concernant le monument de David de Pury ». Il s’agit d’une part d’une synthèse des réflexions ayant eu cours pendant l’année écoulée au sujet de la statue dédiée à David de Pury1 et, plus largement, des marques mémorielles présentes dans l’espace public de Neuchâtel. Ces réflexions menées au niveau politique et institutionnel, avec l’apport d’experts externes, ont été suscitées par la pétition en ligne du Collectif pour la mémoire « Pour que la statue de David de Pury soit retirée », déposée le 17 juillet 2020 à la chancellerie communale. Munie de 2549 signatures en ligne en trois semaines, cette pétition rappelle l’implication de David de Pury dans le commerce triangulaire et demande à remplacer la statue par « une plaque commémorative en hommage à toutes les personnes ayant subi et subissant encore aujourd’hui le racisme et la suprématie blanche ». Une autre pétition pour le maintien de la statue assortie d’une plaque explicative est également déposée quelques jours plus tard.

D’autre part, ce rapport émet des propositions pour répondre à ces pétitions et, plus largement, aux débats qu’elles ont lancés sur le passé colonial de la ville. La discussion a été d’autant plus vive que la question est récurrente dans une ville précocement ouverte au commerce international.

Contestations

En 1988, un groupe politique proposait déjà la création d’un fonds « David de Pury » pour soutenir des pays d’Afrique et plus particulièrement la lutte contre l’esclavage des enfants, en tant que mesure réparatrice. Le « bienfaiteur » vacillait déjà sur son piédestal. On peut alors lire dans le journal L’Express : « L’esclavagisme du 18e siècle a soutenu l’industrie du diamant et des bois précieux comme le pain soutient la confiture … et le baron de Pury n’aurait goûté que le dessus de la tartine. »

Par la suite, ces connexions entre des familles de cette ville et le commerce des personnes esclavagisées ont été dénoncées à plusieurs reprises, notamment par le pasteur Théo Buss à la Collégiale en 2003, dans un contexte où les historiennes et les historiens commençaient à se pencher sur l’implication du pays dans l’entreprise coloniale. Plusieurs expositions au Musée d’art et d’histoire ainsi qu’au Musée d’ethnographie abordent ces questions, par exemple par l’histoire des indiennes ou par celle des missions. En 2019, l’espace Louis Agassiz est débaptisé à cause de ses théories racistes et rebaptisé au nom de Tilo Frey, première femme afro-descendante à siéger au Conseil national, de 1971 à 1975. Le Collectif pour la mémoire fait quant à lui le lien, pour la première fois, entre cet héritage matériel et l’héritage culturel et social, en particulier le racisme encore présent dans notre société.

Parcourir l’histoire coloniale au présent

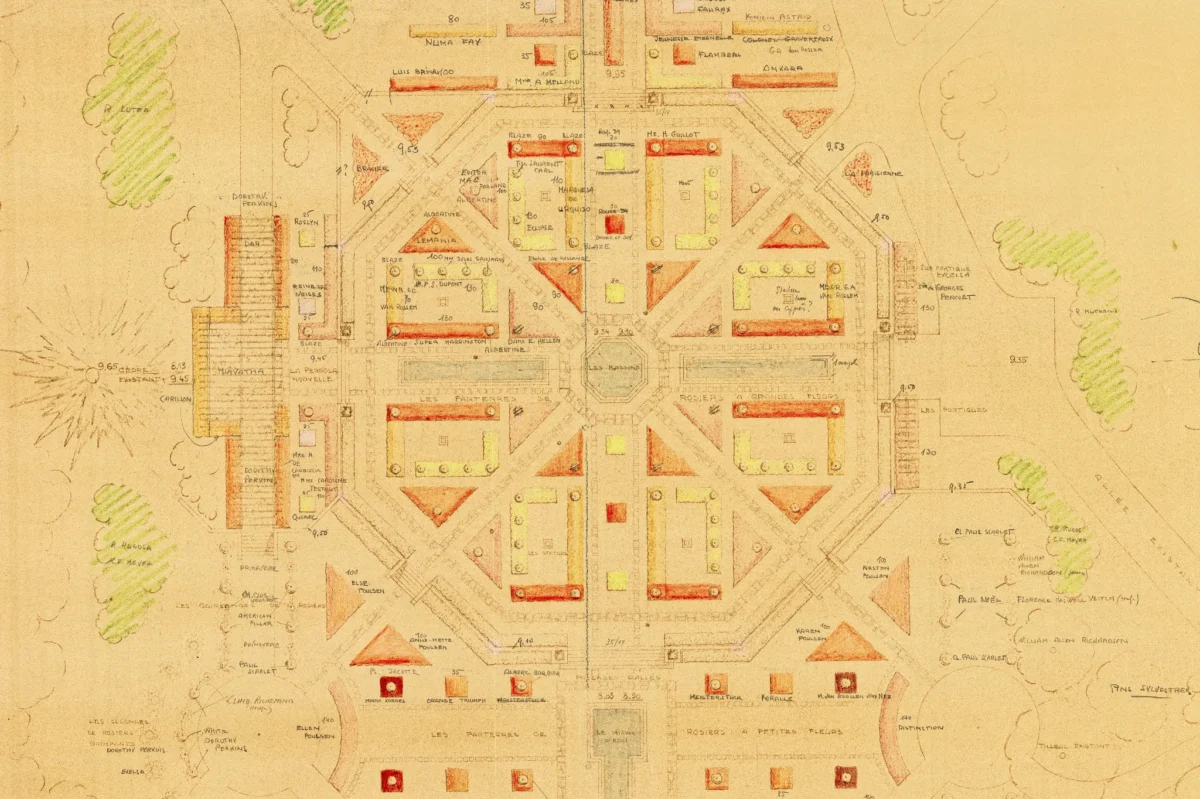

Mais revenons au rapport du Conseil communal. Parmi les mesures préconisées figure l’élaboration d’un parcours pédagogique dans la ville. Pourquoi un tel parcours ? La confrontation à ce passé colonial est née au centre-ville, dans l’espace public. Cette histoire habite les rues, elle a façonné des bâtiments et, sans elle, certaines essences d’arbres – cèdre, tulipier de Virginie – n’orneraient pas les jardins. Le parcours sert donc à donner à ces lieux apparemment muets une voix qui nous parle des multiples interactions de Neuchâtel avec le monde colonial. La façade opulente de l’Hôtel DuPeyrou n’évoque rien au passant s’il ne sait pas que son premier propriétaire, Pierre-Alexandre DuPeyrou, par ailleurs grand ami de Jean-Jacques Rousseau, possédait plusieurs plantations au Surinam, colonie néerlandaise connue pour son climat de violence esclavagiste au 18e siècle.

Le parcours urbain fait découvrir les multiples interactions de Neuchâtel avec le monde colonial. Devant l’Hôtel DuPeyrou, les visiteuses et visiteurs apprennent que son premier propriétaire, Pierre-Alexandre DuPeyrou, possédait plusieurs plantations au Surinam, colonie néerlandaise connue pour son climat de violence esclavagiste au 18e siècle. © Lucas Vuitel / Ville de Neuchâtel

Un parcours ponctué de sept postes permet aussi de proposer une histoire complexe. Lorsque l’on aborde le passé colonial de Neuchâtel, on se trouve face à une période marquée par des contextes locaux divers – Neuchâtel devient par exemple une République en 1848 – et des transformations géopolitiques – impérialismes européens, indépendances en Amérique latine, abolition de l’esclavage. Il s’agit d’une longue période. Il faut en effet remonter à Jean-Pierre Purry, le père de David de Pury et fondateur d’une colonie en Caroline du Sud, pour identifier les premières connexions entre des Neuchâtelois et les puissances coloniales européennes. Les domaines où des Neuchâtelois s’insèrent dans l’entreprise coloniale européenne sont également multiples.

La figure de David de Pury nous ramène bien évidemment aux questions commerciales. Plusieurs acteurs investissent dans la déportation de personnes esclavagisées, dans le commerce triangulaire et dans le commerce des indiennes. Ces dernières sont des produits issus du marché international dans le cadre de protoindustries très pourvoyeuses en emploi. Une partie de la production est acheminée en Afrique pour être échangée à des chefs africains contre des esclaves. Par la suite, le chocolat et l’horlogerie sont des secteurs qui s’inscrivent aussi dans le commerce d’outre-mer, et donc aussi des régions colonisées.

D’autres interactions se produisent dans le cadre militaire. Plusieurs Neuchâtelois s’engagent dans des armées coloniales ou, comme Charles-Daniel de Meuron, proposent leurs services successivement à plusieurs puissances européennes. Dans le domaine religieux, Neuchâtel est également un centre missionnaire protestant de première importance.

La tradition de formation théologique dans une ville alors sous domination prussienne et proche de la France permet un large recrutement d’hommes et de femmes. Ils seront les courroies d’imposition de la religion, de savoirs occidentaux et de normes sociales. Au contact des populations colonisées, ils vont également développer de nouveaux savoirs et c’est par leur action que parviendront à la majorité des Neuchâtelois des images de ce monde colonial.

Inclusion

La fabrique du parcours repose sur une large collaboration entre historiens et historiennes, conservateurs et conservatrices des musées, médiatrices, déléguées à l’intégration, experts et expertes sur les questions de racisme, etc. Cette histoire est sensible et exige d’inclure des points de vue divergents selon la position institutionnelle et selon le parcours biographique des personnes.

Au moyen d’une application gratuite et utilisable en tout temps, ce parcours permet d’aborder ces différentes thématiques et de comprendre comment elles s’inscrivent dans l’espace urbain. Chaque poste commence par un questionnaire sur l’environnement dans lequel se trouve le visiteur, puis se poursuit par une vidéo consacrée à la thématique. Le visiteur peut ensuite visualiser des fiches interactives lui donnant quelques faits historiques. L’expérience se termine avec la voix d’un expert qui se saisit de ces problématiques historiques pour éclairer des enjeux actuels. C’est, en effet, également le rôle d’un parcours dans l’espace public de montrer que cette histoire complexe a des implications profondes sur notre société. Le racisme structurel, les inégalités économiques ou encore nos pratiques de consommation sont directement hérités de cette histoire. Nos manières de concevoir le vivre-ensemble découlent parfois des imaginaires coloniaux et comprendre cette histoire permet de s’en distancer.

Finalement, le parcours sous forme d’application sur smartphone permettra de le faire évoluer en fonction des nouvelles connaissances historiques. En effet, après l’été 2020, il est apparu qu’une réponse devait être apportée rapidement aux pétitions. Le parcours pédagogique a pu être réalisé en deux ans en reposant sur les connaissances historiques actuelles. Un concours artistique est aussi organisé pour promouvoir des œuvres qui interagissent avec la statue de Pury. Mais il a aussi été constaté que les connaissances étaient limitées. C’est pourquoi une équipe de recherche est aujourd’hui à l’œuvre pour approfondir ces connaissances. Soutenus par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, ces travaux permettront de comprendre plus finement les interactions entre cette petite ville de Neuchâtel et le monde colonisé par les Européens.

1 Nous utilisons l’orthographe du patronyme tel qu’utilisé aujourd’hui, sachant qu’à son époque, David s’appelait « de Purry », tel qu’inscrit sur le monument éponyme.