Kolonialismus im Museum

Die Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz»

Von Marina Amstad, Kuratorin, Schweizerisches Nationalmuseum, und Raphael Schwere, Kurator, Schweizerisches Nationalmuseum

– Kolonialismus im Museum, 02. Dicembre 2024Eine Ausstellung im Landesmuseum Zürich zeigt, wie Schweizer Akteure und Akteurinnen seit dem 16. Jahrhundert in den Kolonialismus involviert waren, und lädt zur Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe der Schweiz ein. Ein wichtiger Teil der kuratorischen Arbeit war das Hinterfragen von Darstellungen kolonialer Gewalt im Museum.

Abb. 1: Ein Objekt aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums, das Spielraum für Interpretationen lässt. Ist diese Figurengruppe für oder gegen die Sklaverei zu interpretieren? Sie zeigt den Verkauf eines versklavten Menschen. Manufaktur Kilchberg-Schooren, Kilchberg, um 1775, Porzellan, bemalt. © Schweizerisches Nationalmuseum

Noch bis zum 19. Januar 2025 zeigt das Schweizerische Nationalmuseum im Landesmuseum Zürich die grosse Wechselausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz». Forscherinnen und Forscher verschiedener Disziplinen haben in den letzten Jahren zahlreiche Publikationen zur Beziehung der Schweiz zum Kolonialismus veröffentlicht. Die Ausstellung baut auf diesen Forschungsergebnissen auf und verfolgt das Ziel, die koloniale Vergangenheit der Schweiz einem breiten Publikum zu vermitteln. Dies, indem anhand zahlreicher Fallbeispiele aufgezeigt wird, wie Schweizer Akteure und Akteurinnen auf unterschiedliche Weise mit dem Kolonialismus verbunden waren. Denn auch die schweizerische Gesellschaft war seit dem 16. Jahrhundert global verflochten.

Die Ausstellung zeigt in elf Kapiteln koloniale Handlungsfelder, in die Schweizer und Schweizerinnen involviert waren. Sie reichen von der Beteiligung am Handel mit versklavten Menschen über das Söldnerwesen in den Kolonien bis hin zur wissenschaftlichen Forschung als eine weitere Form der Ausbeutung von Menschen und Natur. Auf dem Gang durch die Ausstellung werden Akteure und Akteurinnen sowie Institutionen aus dem Gebiet der heutigen Schweiz vorgestellt, aber auch versklavte und kolonisierte Menschen, die Widerstand leisteten.

Das Erbe des europäischen Kolonialismus prägt die Welt bis heute. Mit Aktualitätsbezügen geht die Ausstellung deswegen der Frage nach, was das koloniale Erbe für die Schweiz der Gegenwart bedeutet, und lädt im letzten Teil die Besuchenden ein, sich mit aktuellen Debatten auseinanderzusetzen.

Abb. 2: Kein anderer Rohstoff steht stärker in Verbindung mit der Sklaverei als die Baumwolle. Blick in die Ausstellung «kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz» im Landesmuseum Zürich. © Schweizerisches Nationalmuseum

Was wie zeigen?

Das Schweizerische Nationalmuseum hat sich intensiv – im Dialog mit Museen, Wissenschaft und Publikum – mit der Frage beschäftigt: Wie kann Kolonialgeschichte mit Objekten erzählt werden, ohne die mit diesen verknüpften rassistischen und diskriminierenden Welt- und Menschenbilder weiter zu verbreiten? Diesbezüglich stellt sich die Frage, welche Objekte heute als sensibel gelten und für wen? Und: Soll man diese zeigen und, falls ja, wie?

Das Kuratorium hat sich für den Weg der Sichtbarmachung entschieden: In der Ausstellung werden Geschichten kolonialer Gewalterfahrungen, repräsentiert durch historische rassistische, diskriminierende oder gewaltvolle Darstellungen, gezeigt. Die Besuchenden werden damit aber nicht allein gelassen. Die entsprechenden Exponate werden vertieft erklärt, interpretiert und in ihren historischen Kontext eingebettet.

Ein Beispiel: In der Ausstellung ist ein Werbeplakat für eine Völkerschau im Zoo Basel aus dem Jahr 1932 zu sehen. Das rassistische Plakat reproduziert ein kolonialrassistisches Bild einer kolonisierten Person. Im Rahmen der Ausstellung aber ermöglicht es aufzuzeigen, wie rassistische Kategorien konstruiert und verbreitet wurden. Anhand der Fotografie, die als Vorlage diente, kann das rassistische Plakat schemenhaft dekonstruiert werden, indem die exotisierenden Elemente identifiziert werden, die der Gestalter dem Bild hinzugefügt hat: Palmen, Goldschmuck, rote Lippen sowie eine nackte Brust (Abb. 3). So verleiht der Plakatkünstler dem Bild einen Hauch «verführerischer Exotik». Das ursprüngliche Foto, entstanden in einer Gegend des heutigen Tschad, wo keine Palmen wachsen, zeigt eine Frau vom Stamm der Sara-Kaba, die Kaurimuscheln trägt. Der ihr angelegte Goldschmuck soll zudem den (Ressourcen-)Reichtum in den Kolonien verkörpern.

Neue Fragen stellen

Das Schweizerische Nationalmuseum hat sich bis vor wenigen Jahren weder mit der Schweizer Kolonialgeschichte noch mit kolonialen Geschichten eigener Sammlungsobjekte auseinandergesetzt. Die Geschichte der kolonialen Verflechtungen der Schweiz wurde bis vor wenigen Jahren nicht bewusst gesammelt und auch die Sammlung wurde nicht zu kolonialen Vergangenheiten befragt. Das hat sich geändert. Heute ist die koloniale Vergangenheit der Schweiz ein Bereich, in dem gezielt gesammelt wird, und die eigene Sammlung wird auf koloniale Spuren untersucht. Diese neuen Fragestellungen zeigen auch Lücken in der Forschung auf. So finden sich viele Zeugnisse, die Schweizer Perspektiven repräsentieren. Objekte, Archivalien oder auch Aufnahmen, die den Blickwinkel Kolonisierter darstellen, sind allerdings selten und schwerer aufzuspüren. Perspektivenwechsel und Mehrstimmigkeit sind aber wichtig – in der Ausstellung kommen deswegen verschiedene Expertinnen und Experten sowie Künstlerinnen und Künstler aus dem globalen Süden zu Wort.

Abb. 3: Die Ausstellung dekonstruiert kolonialrassistische Bilder. So zeigt diese schemenhafte Darstellung neben einem Werbeplakat von 1932 für eine Völkerschau im Zoo Basel, mit welchen exotisierenden Elementen der Plakatkünstler die Fotografie einer Frau ergänzt hat: Palmen, Goldschmuck, rote Lippen und nackte Brust. © Schweizerisches Nationalmuseum

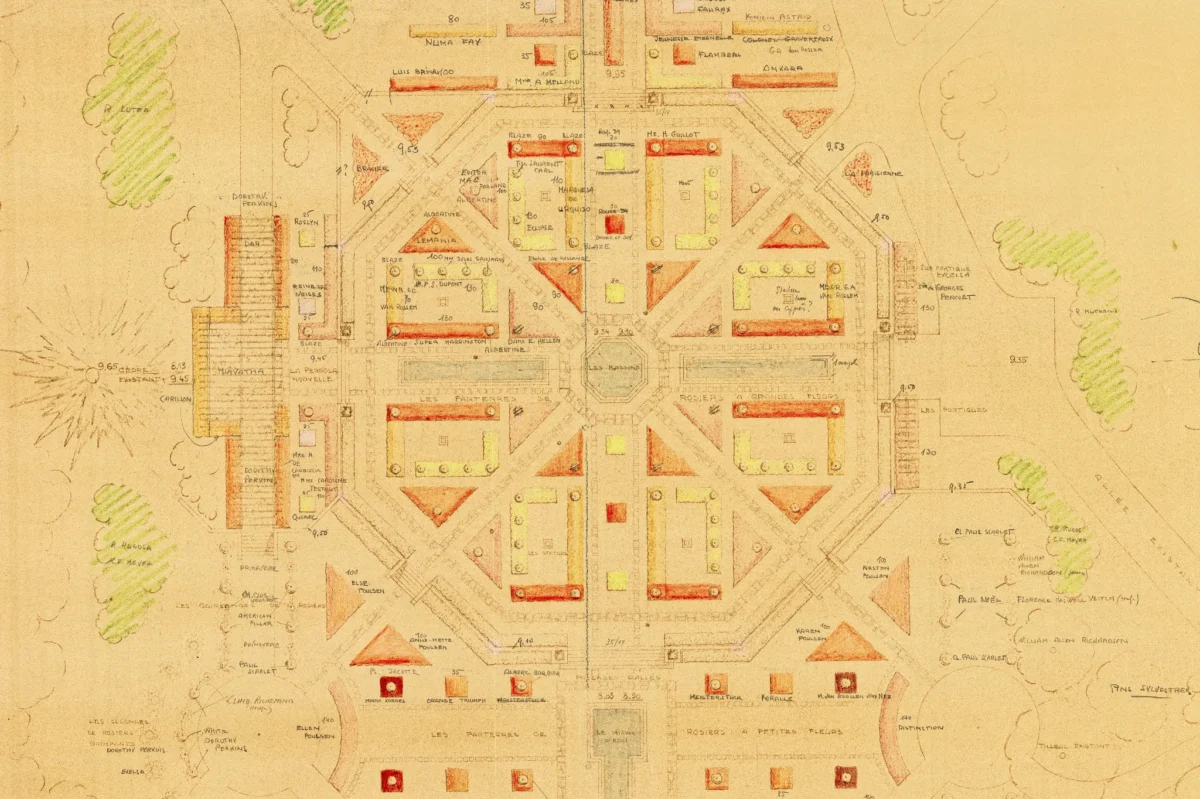

Aber auch in der Kategorie der historischen materialisierten Schweizer Perspektiven gilt es noch einiges zu erforschen. Ein Ausstellungsobjekt, das viele Fragen aufwirft, ist eine Porzellanfigur aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums. Sie stellt den Verkauf eines Menschen dar (Abb. 1).

Auf den ersten Blick scheint klar, dass die Figur im Kontext der Anti-Sklaverei-Bewegung entstanden sein muss. Genauer betrachtet aber zeigen sich weitere mögliche Bedeutungsschichten. Insbesondere die Kleidung der Figuren lässt Spielraum für Interpretation: Die Herstellung der Figurengruppe wird auf 1775 datiert, das spanisch-portugiesische Kostüm des Käufers jedoch deutet auf die Zeit anfangs des 16. Jahrhunderts. Wird mit der Kleidung des Käufers eine Anspielung auf einen katholischen Kolonialherren gemacht? Beim Verkäufer könnte es sich der Kleidung nach um einen arabisch-türkischen Händler handeln. Ist in dieser Figur ein anti-türkisches Motiv verborgen? Sollte der «Orientale» als unterdrückender Händler versklavter Menschen dargestellt werden? Diese zwei Hypothesen deuten auf eine in der Darstellung der Figuren inhärente aufklärerische Kritik des protestantischen Zürichs an der Sklaverei hin, projiziert auf den katholischen und türkischen Feind. Die Muscheln weisen darauf hin, dass sich der Verkauf am Meer abspielt. Ein Zeichen dafür, dass im 16. Jahrhundert der innerafrikanische Sklavenhandel durch den transatlantischen abgelöst wird? Die Kopfbedeckung des Händlers erinnert mit ihrem nach vorne gefaltetem Zipfel an eine sogenannte phrygische Mütze – das Freiheitssymbol schlechthin. Weist die Mütze darauf hin, dass es sich beim Verkäufer selbst um einen ehemaligen versklavten Menschen handelt? In diesem Fall könnte es sich um eine die Grausamkeit der Sklaverei relativierende Darstellung handeln.

Bekannt ist, dass die Besitzer und Kunsthandwerker der Porzellanmanufaktur sowohl Verbindungen zu abolitionistischen Kreisen als auch zu Kreisen, die in den Handel mit versklavten Menschen involviert waren, hatten. Dies macht eine klare Deutung schwierig. Die Figurengruppe lässt sich also weder ikonografisch noch anhand des Herstellerumfelds klar einordnen. Sie könnte sowohl ein Mahnmal gegen die Sklaverei als auch eine Kritik an der Heuchelei der Anti-Sklaverei-Befürworter sein. Das Exponat dient in der Ausstellung also auch dazu, auf Forschungsdesiderate hinzuweisen.

Die Ausstellung zeigt somit, dass die kolonialen Verflechtungen der Schweiz noch längst nicht vollständig aufgearbeitet sind. Es bleibt die Aufgabe, weitere Arbeit zu leisten und die Vergangenheit aus multiplen Perspektiven zu erforschen und zu vermitteln.

Infos zur Ausstellung

Die Schweiz ist seit dem 16. Jahrhundert global vernetzt und kolonial verflochten. Basierend auf neusten Forschungsresultaten bietet die Ausstellung erstmals einen umfassenden Überblick über die koloniale Verflechtungsgeschichte der Schweiz und geht der Frage nach, was das koloniale Erbe für die Schweiz der Gegenwart bedeutet. Die Ausstellung ist bis zum 19. Januar 2025 im Landesmuseum Zürich zu sehen.

Publikation zur Ausstellung

Die Begleitpublikation bietet einen Überblick und ordnet eine Vielzahl von Aspekten dazu historisch ein. Die Texte von Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen behandeln Themen wie die Beteiligung von Schweizer Unternehmen am Handel mit versklavten Menschen, Schweizer Söldner im Dienst der Kolonialmächte, das koloniale Erbe der Schweizer Missionsgesellschaften oder die Forschungs- und Sammlungstätigkeit von Wissenschaftlern in ehemaligen Kolonien.

Schweizerisches Nationalmuseum (Hrsg.), kolonial – Globale Verflechtungen der Schweiz, Zürich, Scheidegger & Spiess, 2024. 284 Seiten, 61 Abbildungen.

ISBN 978-3-03942-210-4